续上期“科学唤醒”

呼唤式护理是除常规外科手术、高压氧、药物治疗外,由操作者通过各种刺激手段干预昏迷患者,尤其是颅脑损伤患者,帮助其改善临床症状并逐步恢复意识的一种新型护理模式。其首要治疗目标是尽早恢复意识,激发病人求生意识,刺激并激活脑部神经传导通路,从而逐步改善受损的神经功能。其主要特征是把昏迷患者当成清醒患者进行护理[1-2]。其主要方法如下:

一:声音刺激

声波→网状结构上行系统→大脑皮层的兴奋灶→觉醒状态的脑电波呼唤→输入信息→本体的反射机制→留下确切持久的记忆痕迹[3]。

1、语言疗法:

亲情语言呼唤;

指导并鼓励家属与患者多种方式交流;

(图片来源于网络)

医务人员语言呼唤;

将语言带入到每一个治疗护理细节中。

2、音乐疗法:

定时播放患者熟悉爱听的音乐、歌曲、广播;

播放舒缓优美的乐曲及大自然的声音(如鸟叫声、海浪声等);

录制家人的音频;

每日3次,早、中、晚各一次,20-30min/次;

采用耳机收听,音量以常人听清而不刺耳为好。

二:光线刺激

通过光线对患者眼睛、皮肤等刺激促醒;

促进患者视反应-光线刺激患者视网膜-引起大脑皮层兴奋性增高-出现觉醒状态脑电波-加快被唤醒。

(图片来源于网络)

1、开、关灯:

早晚天黑无光线时,开关灯交替各5次,每次1min;

白天关灯,拉开窗帘,上、下午各5次,每次1min。

2、光电照射:

每日上、下午用手电照射病人的瞳孔各5次。

3、电视屏幕的色彩图片:

在晚上关灯时,让患者取半坐卧位看电视,每日1次,每次30-60min。

三:感觉刺激

唤醒反应;

神经系统的轴索的恢复和再生;

新的环路和功能重组;

大脑皮层功能逐渐正常工作。

1、皮肤刺激:

在患者四肢较敏感的部位(十指、足底)以一定的压力(以不损伤皮肤力度)进行皮肤疼痛刺激,每日4-6次,每次3-5min;

用手抚摸患者的脸、头、耳朵、手臂、腿,每日2次,每次30min;

用质地柔软的毛刷轻刷患者的肢体末梢,每日2次,每次30min。

2、温度疗法:

采用冰袋外包毛巾,在患者的手掌两侧,腋两侧快速摩擦,每日4-6次,每次10-20min;

给患者温水擦洗全身,每日2次,每次20min;

头置冰枕,每2小时更换1次。

(图片来源于网络)

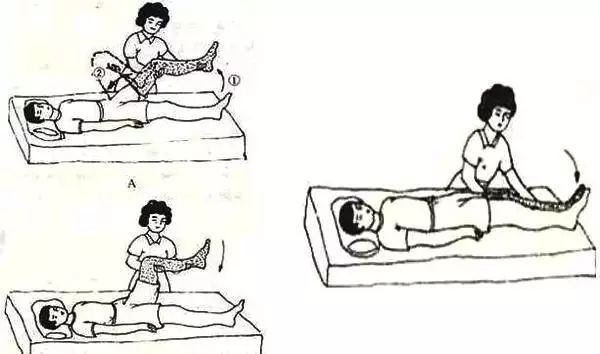

四:运动刺激

运动可以提高相应皮层的脑血流量和增加感觉输入,改善脑细胞的供养,大脑皮层损伤的周边细胞可进行功能重建或形成新的神经通路以代偿,建立新的轴突联系,使功能恢复。

按摩疗法:

保持肢体功能位:肩关节呈“敬礼”位,肘关节90°,腕关节背屈30°-40°,髋关节伸直防止下肢外旋,踝关节90°防止足下垂;

每个关节每日进行3-4次的被动运动及肌肉按摩,每次10-15min。

(图片来源于网络)

效果评价指标

意识障碍水平、眼球运动、瞳孔大小及对光反射、咳嗽反射、吞咽反射、肢体肌力、语言、面部表情等情况[4-5]。

目前在神经外科病区除了正常的感觉刺激和运动刺激外,总会出现一种“怪像”,一些意识障碍患者经常会插着耳机听自己喜欢的音乐或者感兴趣的故事;再就是家属拉着患者的手给诉说往事,当你碰到这一现象时请不用惊讶,这就是在为患者进行“呼唤式护理”。

[1]肖黎丽. 呼唤式护理在重型颅脑损伤昏迷患者中的应用[J]. 中国现代医生, 2020, 58(31): 174-177.

[2]蓝萍, 王辉. 呼唤式护理干预对重型创伤性颅脑损伤患者觉醒意识及预后的影响[J]. 中国基层医药, 2019, (04): 505-508.

[3]左金华. 呼唤式护理对颅脑损伤昏迷患者的干预效果观察[J]. 西南军医, 2018, 20(03): 391-394.

[4]彭瑛, 陈丽, 殷淑芸. 护理干预引起重型颅脑损伤继发性脑损害的预测因子分析[J]. 中国临床神经外科杂志, 2018, 23(09): 626-628.

[5]陈建方, 林峻岭, 蔡君, 林振伟, 刘轶靖, 陈忠航. 重型颅脑损伤的临床治疗和预后因素分析[J]. 立体定向和功能性神经外科杂志, 2019, 32(01): 56-58.

微信公众号

微信公众号 视频号

视频号 预约挂号小程序

预约挂号小程序