摘要:目的 探讨经跗骨窦切口采用多种内植物组合固定微创治疗SandersⅢ型跟骨骨折的手术方法和临床疗效。方法 2015年1月~2016年9月,经跗骨窦切口植入锁定板、锁定钉、空心钉及克氏针治疗SandersⅢ型跟骨骨折36例41足,分析比较术前及3月的X线片上跟骨Bohler角、Gissane角改变,并于3月时按照Maryland足部评分系统评价疗效。结果 本组病例随访时间6~23个月,平均13.4个月,骨折愈合时间3~5个月,平均3.9个月。无一例发生切口感染皮肤坏死及内固定外露现象,无腓骨肌腱炎及腓肠神经损伤等。术后与术前Gissane角、Bohler角比较差异有统计学意义 (P<0. 05)。Maryland 足功能评分显示优31例,良8例,可2例,优良率95.1%。结论 经跗骨窦切口组合固定微创治疗SandersⅢ型跟骨骨折能直接显露跟骨后关节面,操作简单,切口并发症少、复位固定可靠。

关键词: 跗骨窦切口,固定,微创治疗,跟骨骨折

跟骨骨折约占全身骨折的2%,其中关节内骨折约占全部跟骨骨折的83%[1]。跟骨局部软组织覆盖薄且质量差,周围有重要的神经血管通过,治疗不当会导致足跟的持续疼痛,甚至行走障碍。多数学者认为对跟骨关节面移位大于1mm的骨折以及明显畸形的关节外骨折采取外侧“L”形切口行切开复位内固定术,但因局部皮肤血运的关系,术后切口并发症发生率相当高,非常难以处理[2]。也有作者采用跗骨窦微创切口治疗跟骨骨折,但主要应用于SandersⅡ型骨折[3]。2015年1月~2016年9月,我科采用经跗骨窦切口组合植入锁定板、锁定钉、空心钉及克氏针等内固定物手术治疗Sanders跟骨骨折Ⅲ型36例41足,疗效满意,现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 本组男27例,女9例;年龄22~65岁,平均42. 7岁。致伤原因: 高处坠落伤31例,车祸伤5例,合并脊柱骨折7例,合并股骨颈骨折3例。拍摄跟骨正位、侧位和轴位X线片,行足踝部CT扫描,确认41足均为跟骨SandersⅢ型关节内移位性骨折,受伤到手术的时间为1~7d,平均3.6d。

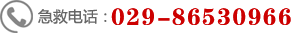

1.2.1 手术方法 单侧跟骨骨折患者取健侧卧位,双侧跟骨骨折患者取俯卧位,持续硬膜外麻醉或全麻,上气压止血带,常规消毒铺巾。于外踝尖下1cm指向第4跖骨基底,沿腓骨长短肌腱走形,切开4~6cm,保护好腓肠神经,将趾短伸肌牵向背侧,将腓骨长短肌腱鞘从跟骨外侧壁锐性分离,向跖侧牵开,用点式复位钳夹住跟腱止点,或在跟骨体部横行钻入1枚3.5mm克氏针,向下向后牵引跟骨,恢复跟骨高度,纠正跟骨塌陷,对于有明显内翻的骨折,可以向外翻转克氏针,以纠正跟骨的内翻。从内外侧挤压跟骨,有利于恢复跟骨宽度。将跟骨外侧壁翻开约2cm*2cm,显露塌陷的关节面骨块,以距骨的下关节面为模板撬起恢复跟骨关节面的平整,对于术前CT提示塌陷大于5mm,或有骨质疏松症的患者行人工骨植骨。复位跟骨外侧壁,按压使外侧壁平整,防止腓骨肌腱撞击征。C型臂透视跟骨侧位、轴位及Broden位,确认骨折复位满意后,将跟骨锁定板或解刨板置入跟骨外侧皮下,2mm克氏针临时固定,透视确认钢板位置良好,拧入锁定螺钉固定,后关节面下向远端、向足背侧倾斜20度置入1枚固定载距突的螺钉;对于跟骨体部移位明显的骨折,经跟骨结节置入1~2枚6.5mm全螺纹锁定螺钉或2.5mm克氏针进行固定,冲洗切口,间断缝合皮肤,体部刺孔,放置负压引流。

1. 2. 2 术后处理 第2d可行踝关节屈伸锻炼,14~16天拆线。前3月每月复查 X线片,依据骨折愈合情况,指导患者下地,逐渐部分负重过渡至完全负重。

1. 2. 3 统计学处理 应用 SPSS 17. 0进行统计分析处理,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,统计学比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

本组病例均进行了随访,时间6~23个月,平均13.4个月。手术切口长4~6cm,术后没有发生切口感染,均顺利愈合,无一例发生皮肤坏死及内固定外露现象,无腓骨肌腱炎及腓肠神经损伤等。骨折愈合时间3~5个月,平均3.9个月。

2. 1 影像学测量

术前Bohler角测量值为0°~16°,平均11.1°; 术后测量值为25°~ 37°,平均 31. 5°。术前Gissane角测量值为87°~102°,平均95. 3°;术后测量值为115°~126°,平均121. 0°。术后Bohler角、Gissane角与术前比较差异有统计学意义 (P<0. 05)。

表1 手术前后Bohler角、Gissane角比较

测量角 |

术前 |

术后3月 |

P |

Bohler角 |

11.1±2.7 |

31.5±2.9 |

<0.05 |

Gissane角 |

95.3±4.2 |

121.0±4.4 |

<0.05 |

2. 2 术后疗效评价

Maryland 足功能评分显示优31例,良8例,可2例,优良率是95.1%。

3 讨论

目前对关节面有移位的跟骨骨折,特别是分型是SandersⅢ型的跟骨骨折,多数学者主张手术治疗。最常用的是 “L”形外侧扩大切口复位钢板螺钉内固定术,此术式对骨折及关节面显露清楚,复位准确。但切口较大,术中要剥离跟骨外侧壁皮瓣,缝合后切口边缘张力高,易发生皮肤坏死,一旦发生难以处理。因此,跟骨骨折的微创手术越来越得到重视和发展,微创手术可以明显减小软组织创伤,极大程度降低并发症发生率[4]。

跗骨窦切口为外踝下4cm到6 cm 切口,与腓骨长短肌肌腱平行[5]。我院采用的跗骨窦切口组合式内固定技术,与临床常用的外侧“L”形切口相比,采用跗骨窦处有限切开并3.5mm克氏针牵引、挤压联合复位以及经皮置钉技术等微创方法复位跟骨,避免了大范围的剥离显露,组织创伤小,一般不会导致软组织坏死,可明显减少切口并发症的发生率。另外,该切口还有距下关节显露充分等优点[6]。

以前认为微创跗骨窦入路主要适用于跟骨关节内骨折,尤其适用于距下关节塌陷型跟骨骨折,可以直视下以距下关节面为模板复位跟骨后关节面[7]。我院对于伴有跟骨体部明显移位的病例,通过手法复位后经皮拧入空心钉固定跟骨体,提高了跟骨骨折的治疗效果。术中用点式复位钳,夹住跟骨结节向下向后牵引,或在跟骨体部横行钻入1枚3.5mm克氏针向下牵引,使跟骨高度以及长度恢复,再外翻跟骨以纠正内翻畸形,挤压跟骨外侧壁改善跟骨宽度,采用2.5mm克氏针从跟骨结节处向跟骰关节处贯穿固定,选择两块合适的解剖锁定板,一块经跗骨窦切口置入,借助C型臂X线机透视,调整好钢板位置,垂直于钢板穿入2根2.0mm克氏针临时固定,将另一块钢板套入克氏针上,经跗骨窦切口内和皮肤穿刺口置入锁定钉。若跟骨关节面下方存在严重骨缺损,可以适当植入人工骨[8],再经跟骨结节处置入6.5mm空心钉固定跟骨体(以2.5mm克氏针作为导针),也可保留2.5mm克氏针作为辅助固定。

以前认为微创跗骨窦入路主要适用于跟骨关节内骨折,尤其适用于距下关节塌陷型跟骨骨折,可以直视下以距下关节面为模板复位跟骨后关节面[7]。我院对于伴有跟骨体部明显移位的病例,通过手法复位后经皮拧入空心钉固定跟骨体,提高了跟骨骨折的治疗效果。术中用点式复位钳,夹住跟骨结节向下向后牵引,或在跟骨体部横行钻入1枚3.5mm克氏针向下牵引,使跟骨高度以及长度恢复,再外翻跟骨以纠正内翻畸形,挤压跟骨外侧壁改善跟骨宽度,采用2.5mm克氏针从跟骨结节处向跟骰关节处贯穿固定,选择两块合适的解剖锁定板,一块经跗骨窦切口置入,借助C型臂X线机透视,调整好钢板位置,垂直于钢板穿入2根2.0mm克氏针临时固定,将另一块钢板套入克氏针上,经跗骨窦切口内和皮肤穿刺口置入锁定钉。若跟骨关节面下方存在严重骨缺损,可以适当植入人工骨[8],再经跟骨结节处置入6.5mm空心钉固定跟骨体(以2.5mm克氏针作为导针),也可保留2.5mm克氏针作为辅助固定。

作者认为应用跗骨窦切口组合式内固定技术,手术适应症的选择可以和常规的跟骨外侧扩大“L”形切口手术适应证相同,在C型臂的辅助下,也适用于跟骨体有明显移位的SandersⅢ型跟骨骨折。该术式具有以下优势: ( 1) 切口可以直接显露复位塌陷关节面,并恢复 Bohler 角、Gissane 角。不需要过多剥离皮瓣即可对关节面直视下精确复位,( 2) 锁定钛板具有角稳定性,可以对塌陷的距下关节面进行有效支撑,并防止后期的复位丢失,小切口即可放置锁定钛板,不加重软组织损伤。(3) 对于跟骨体明显移位的SandersⅢ型跟骨骨折,采用锁定螺钉、空心钉或克氏针经跟骨结节处置入,结合解剖型锁定跟骨板,可以形成三维立体固定,力学方面支撑力强,拓展了跗骨窦切口的适用范围,进一步改善了手术效果。

参考文献:

[1] Potter MQ,Nunley JA.Ong-term functional outcomes after operative treatment forintra-articular fractures of the calcaneus[J].J Bone Joint Surg Am,2009,91( 8):1854-1860.

[2] SooHoo NF,Farng E,Krenek L,et al.Complication rates followingoperative treatment of calcaneus fractures[J].Foot Ankle Surg,2011,17(4):233-238.

[3] 梁卫东,陈杰,曹立海,等.跗骨窦入路微创内固定治疗合并糖尿病跟骨骨折的初步报告[J].中国骨与关节损伤杂志,2015,30(4):432-433.

[4] 苏博源,潘永雄,洪劲松,等.跗骨窦切口配合反向牵引器微创复位中西医结合治疗跟骨骨折[J].广州中医药大学学报,2015,32(6):1022-1026.

[5] 王庆贤,张英泽,潘进社,等.经跗骨窦人路解剖钢板加压骨栓内加压治疗跟骨关节内骨折[J]. 中华创伤杂志,2011,27(12):1085-1089.

[6] Femino JE,Vaseenon T,Levin DA,et al.Modification of the sinustarsi approach for open reduction and plate fixation of intra-articularcalcaneus fractures: the limits of proximal extension based upon thevascular anatomy of the lateral calcaneal artery[J].Iowa Orthop,2010,30: 161-167.

[7] 王宝宝,王强,李旗,等. 跗骨窦入路联合无头空心螺钉治疗关节内跟骨骨折的疗效分析[J]. 北京医学,2015,37(11):1064-1067.

[8] Wisniewski SJ,Smith J,Patterson DG,et al.Ultrasound-guided versus nonguided tibiotalar joint and sinus tarsi injections: a cadavericstudy[J].PMR,2010,2(4):277-281.

(发表期刊封面)

(期刊目录)

(原刊论文)

微信公众号

微信公众号 视频号

视频号 预约挂号小程序

预约挂号小程序