摘要:目的:探讨在肝硬化患者护理中通过开展心理干预的临床效果。方法:抽取2018年1月~2020年2月本院76例肝硬化病例,依据护理情况分组,对照组患者运用常规护理,同期观察组在该基础上开展心理干预,比较2组负面心理、生活质量的改善情况及护理满意度。结果:2组患者本次护理前SAS、SDS量表测评分较高P>0.05,护理后观察组SAS、SDS量表测评分均低于对照组,P<0.05;2 组患者护理前 SF-36 量表测评分较低 P>0.05,护理后观察组的 SF-36 量表测评分高于对照组,P<0.05;观察组护理满意度为97.37%,对照组为 84.21%,P<0.05。结论:通过对肝硬化患者运用心理干预可有效提升护理效果,有助于缓解患者的负面情绪,并提升生活质量和护理满意度。

关键词:肝硬化;心理干预;护理;效果

中图分类号:R473.5

文献标识码:A

肝硬化属于临床高发的慢性进行肝病,通常是在多种病因长期共同作用下诱发的弥漫性肝损害,例如常见的肝炎后肝硬化、酒精性肝硬化以及血吸虫性肝硬化等。随着患者病情发展可能出现脾功能亢进、上消化道出血、腹水、肝性脑病以及继发感染等一系列并发症,对于患者的生活质量产生严重影响,并且患者的负面情绪较重进一步影响其治疗依从性和病情康复效果,所以做好肝硬化患者的科学护理十分关键[1]。以下将分析在肝硬化患者护理中通过运用心理干预的护理效果。

1 资料以及方法

1.1 临床资料

抽取 2018年1月~2020年2月本院76例肝硬化病例,依据护理情况分组,即观察组:38例,男/女:20/18;年龄36~82岁,均值为(57.6±0.3)岁;肝硬化病程1~14个月,均值(6.3±0.2)个月。对照组:38例,男/女:21/17;年龄 35~84 岁,均值为(57.5±0.4)岁;肝硬化病程 1~13 个月,均值(6.2±0.4)个月。2 组临床资料对比 P>0.05。

1.2 方法

对照组患者运用常规护理,如进行肝硬化的疾病健康知识宣教、密切病情监护、给予用药指导、饮食指导以及常规生活护理等;同期观察组在该基础上开展心理干预,具体方法如下:

(1)患者入院后需要与患者及家属进行真诚的沟通交流,尽快拉近与患者间的心理距离,从而取得患者的信赖和依赖。与此同时,对患者的个人情况进行全面细致评估,在此基础上制定个性化的心理干预方案。在患者入院后对其相关资料进行全面收集,并对其心理状态进行评估,例如患者的不适症状、受教育水平、疾病认知水平、家庭经济状况、社会支持系统。在此基础上,对患者情况进行全面评估并制定完善的心理干预计划,并提供个体化的心理疏导;

(2)肝硬化患者由于病程时间较长且根治难度高,再加上病情折磨使得患者的焦虑、抑郁等负面情绪严重,部分患者还出现敌对情况。所以在护理中需要充分的劝慰患者,并从社会道德的层面给予患者宽慰和劝导,使患者认识到良好心理状态对于病情康复重要性。针对病情较为严重的患者,容易出现丧失治疗信心的情况,所以在沟通过程中应充分给予患者鼓励来激发其内在动力和潜力,提高患者的疾病康复信心;

(3)在患者治疗期间护士需要充分运用好患者的各种治疗以及护理机会与患者进行沟通和接触,并耐心倾听患者的想法,针对患者的疑问需要详细耐心的解答,同时运用鼓励性和支持性的语言,帮助患者重拾康复信心,并能够找回自我价值。在护理中需要坚持微笑服务,从而以良好的情绪和饱满的状态给予患者看宽慰并带动患者;

(4)患者治疗过程中还需要与家属进行充分的沟通,从而争取家属的理解和配合。做好患者的保护性工作,例如向患者家属讲解关于肝硬化疾病的相关情况和患者的患病情况,从而取得患者家属的理解支持。叮嘱家属在进行探视的过程中避免谈论话题集中于患者的病情上,通过家属保持乐观向上的心理状态来带动患者,为患者营造良好愉悦和宽松的家庭氛围。同时引导患者家属多给予患者陪伴和鼓励,避免在探视过程中流露出恐惧或者厌烦等情绪;

(5)通过做好患者的健康宣教来提高患者的疾病认知,纠正其错误观念,从而改善患者的负面情绪。主要通过运用浅显易懂的语言向患者介绍肝硬化疾病的各类知识,例如发病机理、症状表现、常用药物用法以及副作用和注意事项等。告知疾病相关传播途径和日常饮食运动等方法,纠正患者的错误观念,使患者重拾信心并能够积极主动地配合各项医护工作。

1.3 评价标准

(1)运用 ZUNG 焦虑、抑郁(SAS、SDS)心理自评估量表对患者在本次护理前后的负面心理进行测评,SAS、SDS 测评分越高即负面心理越严重;

(2)应用简明健康表 SF-36 对2组患者护理前后生活质量进行测评,满分为 100 分;

(3)通过运用问卷调查表法对患者护理满意度开展调查,问卷满分100分,非常满意(≥90 分)、比较满意(80~89 分)、不满意(<80 分)。

1.4 统计学方法

涉及数据以 SPSS19.0分析,数据标准差以(±s)描述,组间数据t、χ2检验,P<0.05 即组差异有统计学意义。

2 结果

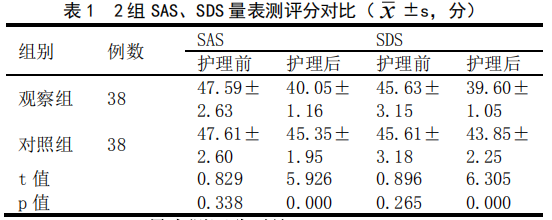

2.1 SAS、SDS 量表测评分对比

2 组患者本次护理前 SAS、SDS 量表测评分较高 P>0.05,护理后观察组 SAS、SDS 量表测评分均低于对照组,P<0.05。

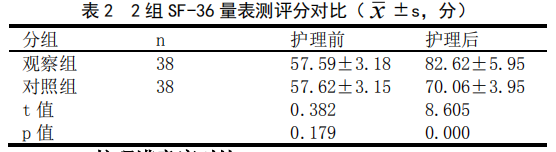

2.2 SF-36 量表测评分对比

2 组患者护理前 SF-36 量表测评分较低 P>0.05,护理后观察组的 SF-36 量表测评分高于对照组,P<0.05。

2.3 护理满意度对比

观察组:非常满意22例,比较满意15例,不满意例,护理满意度为97.37%(37/38);对照组:非常满意14例,比较满意18例,不满意6例,护理满意度为84.21%(32/38)。2组的护理满意度比较 P<0.05。

3 讨论

肝硬化是近年来临床中高发的肝脏疾病,该疾病的病程时间长治疗难度高,同时治疗过程中患者的经济压力和精神压力相对较大,使得许多患者在治疗期间容易出现担忧、焦虑、抑郁甚至自暴自弃等负面心理,这对患者疾病的治疗和康复产生较大影响[2]-[3]。所以做好肝硬化患者的科学护理,特别是加强心理疏导十分关键,使患者保持良好的心理状态重拾康复信心,对于提升其治疗依从性和改善治疗效果等均具有重要意义。本次研究中,对于观察组患者在常规护理的基础上开展心理干预,首先对患者的状况进行全面评估,在此基础上制定个体化的心理干预计划方案,从而确保心理干预的科学化针对性以及干预效果。从本次对比结果来看,观察组患者经护理干预后焦虑抑郁量表测评分改善效果好于对照组,同时生活质量量表测评分改善效果好于对照组,在护理满意度方面,观察组较对照组明显提升。这表明,心理干预的应用可有效提高肝硬化患者的护理价值。分析原因,在心理干预的过程中能够在充分分析患者心理状态的基础上制定个体化的心理疏导方案,通过进行语言疏导、健康宣教来帮助患者重拾康复信心,纠正患者的错误认知,从而缓解其焦虑、恐惧等负面情绪[4]-[5]。在心理干预中,还需要充分发挥患者家属的积极作用,给予患者提供亲情支持和关怀,使患者感受到医护人员以及家人的温暖和帮助,从而缓解负面情绪,避免出现自暴自弃的负面心理,这对于提升患者的治疗依从性以及疾病控制效果均十分关键[6]。因此,心理干预的运用可有效提高肝硬化患者的总体护理价值。

参考文献

[1]杨俊秀.探讨心理干预在肝硬化护理中的应用效果[J].首都食品与医药,2020,33(5):137.

[2]王秀英,谢红双,魏畅,等.探讨心理干预在肝硬化护理中的应用效果[J].糖尿病天地,2020,29(2):283.

[3]薛顺,赵华敏.心理干预在肝硬化护理中的应用效果研究[J].全科口腔医学杂志(电子版),2020,7(2):77-79.

[4]冯芬.心理干预在肝硬化护理中的应用效果[J].健康必读,2019,22(34):190.

[5]史冬平.心理干预在肝硬化护理中的应用护理对策探讨[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(97):142-143.

[6]陈艳.心理干预在肝硬化护理中的应用效果观察研究[J].中国社区医师,2019,35(32):127-128.

(发表期刊封面)

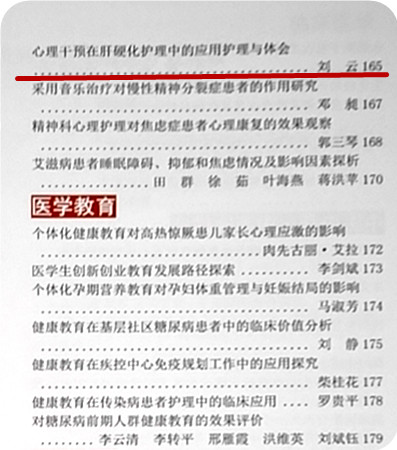

(期刊目录)

微信公众号

微信公众号 视频号

视频号 预约挂号小程序

预约挂号小程序